ラムダ・ハイパー核とハイペロン-核子相互作用

ハイペロンとラムダ・ハイパー核

まず「ラムダ・ハイパー核」というのは一般の人にとってはあまり聞き慣れない言葉でしょう。

非常に簡単に言えば「ラムダ・ハイパー核」は自然界に存在する通常の「原子核」にかなり性質がよく似た「もう一つの原子核」です。

また自然界に存在する通常の原子核と同様、「バリオン」と呼ばれる基本的な粒子が互いに引き合うことで多数集まったものです。

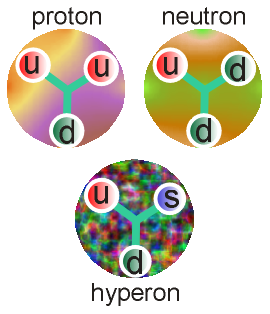

物質の基本的な構造について学んだことのある方は、物質が原子で出来ており、その原子が原子核と電子に分解でき、さらに原子核は陽子(p)と中性子(n)で構成されていることをご存知でしょう。

この陽子と中性子は原子核を構成する基本的な粒子という意味で、総称して「核子」と呼ばれることがあります。

物理学のこれまでの研究で、この核子は更に「クォーク」と呼ばれる基本粒子(いわゆる素粒子)で出来ていることが分かりました。

例えば陽子はアップ・クォーク(u)とダウン・クォーク(d)と名付けられた2種類のクォークがそれぞれ2個と1個集まったもの(uud)、中性子はアップとダウンがそれぞれ1個と2個集まったもの(udd)と考えられています。

この核子の例のようにクォークが3個集まって作られる粒子は一般に「バリオン」と呼ばれています。

ところで、現在までに発見されたクォークは全部で6種類です。

陽子と中性子を作っているアップとダウンの他に、自然界にはあまり存在しないストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の4種類があります。

これらのクォークの大きな違いはその質量(重さ)です。

一番軽いアップとダウンに比べ、一番重いトップは10万倍程度の質量を持ちます。

自然界にアップとダウン・クォーク以外はほとんど存在しないのは、この大きな質量の差によるものです。

アップとダウンについで軽いのがストレンジ・クォークで(質量は100倍程度)、ストレンジ・クォークを含むバリオンを総称して「ハイペロン」と呼びます。

ハイペロンの中で最もエネルギーの低い状態にある(=最も軽い)ものがラムダ・ハイペロン(ギリシャ文字Λで表記)ですが、粒子加速器から得られる高エネルギー粒子ビームを用いて比較的容易に生成することが可能で、生成されたラムダ・ハイペロンは非常に短時間ですが我々の世界に存在できます(存在時間=寿命は約260ピコ秒)。

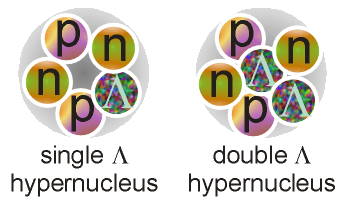

前置きが長くなりましたが、ラムダ・ハイパー核とは何かという話に戻ると、「ラムダ・ハイパー核はこのラムダ・ハイペロンを1個以上含む原子核」というように定義できます。

原理的には多数のラムダ・ハイペロンを含むラムダ・ハイパー核が存在可能です。

しかしながら、実験的にはラムダ・ハイペロンを同時に多数原子核の中に生成するのは困難で、今のところラムダ・ハイペロンを1個含むハイパー核(シングル・ラムダ・ハイパー核)、2個含むハイパー核(ダブル・ラムダ・ハイパー核)の生成が確認されています。

上で述べたように、ラムダ・ハイペロンの寿命は私達が日常体験する時間に比べて非常に短く、またハイパー核中では更に若干寿命が短くなります。

しかしながら、原子核の典型的な時間(約10-22秒)に比べると極めて長い時間ハイパー核の中を自由に運動可能で(約1兆倍)、この運動はほぼ定常状態にあると考えても差し支えありません。

従って、ラムダ・ハイパー核の性質を実験的に詳しく調べることが可能です。

原子核と核力のモデル

通常の原子核やハイパー核は多数の粒子(=核子とハイペロン)が互いに力を及ぼしながら運動しているシステムです。

その性質を詳しく調べるというのは具体的にはどういうことでしょう。

その一つの答えは、このシステムを構成している粒子間の力(相互作用)の詳細について理解を深めるということです。

通常の原子核の研究でも、原子核を構成する核子の間に働く力(核力)がこれまで研究されてきました。

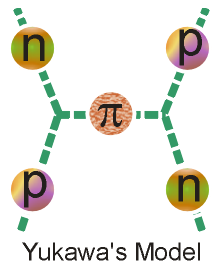

初期の研究で有名なものは「湯川の中間子モデル」です。

湯川博士は「核力」の強さと到達距離を説明するため、未知の粒子(後に発見されたパイ中間子)を導入しました。

そして、その未知の粒子が核子の間で交換されることによる量子力学的な力が核力の本質だと考えて成功をおさめました。

この成功により、核子の間に飛び交う中間子の振舞を詳しく調べることが、核力や原子核の理解に役立つことが分かりました。

ちなみに、この中間子(メソン)はクォークと反クォークから構成されていると考えられています。

その後の研究で、核子の間を飛び交う中間子はパイ中間子以外にも、オメガ中間子やロー中間子と呼ばれるより質量の重い中間子の寄与があることが分かってきました。

パイ中間子の交換は比較的長距離の引力の元となっているのに対し、これらの重い中間子はより近距離での斥力や引力を生じると考えられています。

これらの新たな中間子の影響を取り込んだ「中間子交換モデル」が「核力」の記述に成果をあげています。

この引力と斥力の適度なバランスのおかげで、私達の世界がバラバラにならず、また一方で小さく潰れてブラックホールになりもしないで安定に存在出来ているといことも面白い事実です。

ところで中間子の研究から、より重い中間子は無数にあることが分かっています。

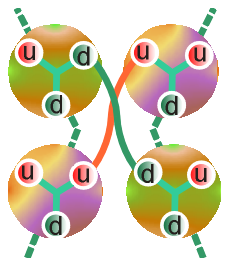

中間子交換モデルに従えば、より短距離の核力はその無数の中間子の影響を考慮する必要があるということになります。

一方で交換する中間子の質量が重くなると、力の到達距離は非常に短くなり、核子が元々持っている大きさの程度かあるいはそれ以下になってしまいます。

従ってそのような短距離の力は、核子の間で中間子が交換されるというような描像と矛盾してきます。

そこで、短距離では核子間でクォークが直接交換されるというモデルも提唱されており、一定の成果をあげています。

ラムダ・ハイパー核とハイペロン-核子相互作用

ところで、自然界には存在しないラムダ・ハイパー核の性質を詳しく調べるといのは、いったいどんな意味があるのだろうかという疑問を持つ方もいるかも知れません。

逆説的ですが、自然界に存在しない「原子核」だからこそ、私達の世界を作っている原子核をより深く理解するのに役立つのです。

通常の原子核の研究により、核力の詳細を再現するバリオンとメソンを元にした理論モデルが構築できるようになりました。

しかしながら、バリオンやメソンを構成するクォークとそのクォーク間の相互作用を記述する量子色力学(Quantum Chromo Dynamics, QCD)で核力を再現する理論はまだ発展の途上にあります。

また核力の短距離の部分を重い中間子の交換で記述するのか、あるいはクォークの直接交換で記述すべきなのかもまだ議論のあるところです。

では最初からクォークを基本にして、核子を含むバリオンや、核力に代表されるようなバリオン間相互作用を見直せばどう理解できるのでしょうか。

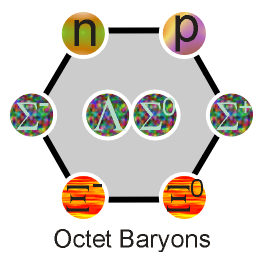

例として、u,d,sの比較的軽いクォークを基本にし SU(3) フレーバー対称性を仮定す ると、3つのクォークの組み合わせ方の違いにより、比較的軽いバリオンをいくつかのグループに分類出来ます。

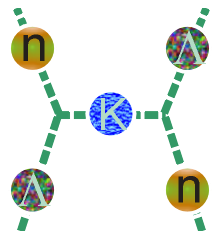

この3種類のクォークの組合せで出来るバリオンは多数ありますが、上の図はその中でバリオン・オクテット(バリオン8重項)と分類されるものを図に描いたものです。

これを見て分かるように、通常の原子核を作る陽子・中性子、ラムダ・ハイパー核を作るラムダ・ハイペロン、更にハイペロンの仲間であるシグマ粒子(Σ)やグザイ粒子(Ξ)が含まれています。

従って、これらのバリオンは性質のよく似た粒子と考えるのが自然で、これらの粒子の間に働く力も SU(3) フレーバー対称性に従った関連があるはずです。

私達はこのような観点で、オクテット・バリオン間に働く力を統一的に理解したいと考え、まだデータが不足しているハイパー核におけるハイペロンと核子の相互作用に関して研究を行なっています。

また、このような研究が通常の原子核の理解にも役立つと考えています。

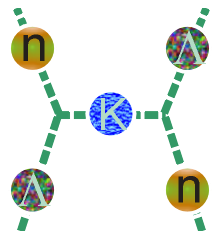

ところで、右上の図は核力の説明で出てきた湯川中間子モデルに相当する中間子交換を、ラムダ・ハイペロンの場合に描いたものです。

ラムダ・ハイペロンと核子の相互作用の場合には、ラムダ・ハイペロンのアイソ・スピンが0であり、パイ中間子のアイソ・スピンが1のため、核力で大きな影響を及ぼしていたパイ中間子交換が簡単には起こりません。

これは具体的にはラムダ・ハイペロン(アイソ・スピン=0)がパイ中間子を放出する(パイ中間子とラムダ・ハイペロンの合成アイソ・スピン=1)という過程が、強い相互作用で成り立っているアイソ・スピン保存則を破るためです。

従ってラムダ・ハイペロンと核子の相互作用では、右上の図のようなK中間子交換の影響のほうが優勢になります。

このK中間子交換の過程では、核子のアイソ・スピン1/2とK中間子のアイソ・スピン1/2の合成アイソ・スピンが0となり得ます。

K中間子の質量はパイ中間子の3倍以上重いため、中間子交換モデルに従えば、ラムダ・ハイペロンと核子の相互作用はより短距離の力となり、バリオン間の短距離力を構成する重い中間子交換の影響や、更には異なるバリオンに閉じ込められたクォーク間に直接働く力の影響がより見易くなるかも知れません。

研究グループの最近の成果

ラムダ・ハイパー核中でのスピン・軌道力

原子核は単純に核子の寄せ集めなのでしょうか?

原子が単なる原子核と電子の寄せ集めではなく、それぞれの元素が特徴のある化学的性質を持つように、原子核もまたその種類毎に個性的な性質を持っています。

この理由は、原子の世界がそうであるように、我々が日常経験している目に見えるスケールの粒子の集合体とは違って原子核が量子力学に強く支配されているからです。

また原子核は、上にも述べたようなアイソ・スピンの自由度や、その他にもスピンと呼ばれる自由度を持ち、それが核力や原子核の構造と密接に関係しています。

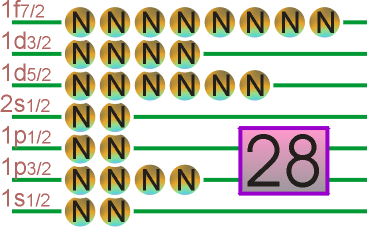

このような原子核の構造に関係した重要な概念として「魔法数」があります。

多種ある原子核の性質を調べてみると、特に原子核が安定となる陽子数や中性子数(N,Z=2,8,20,28,...など)があることが分かっており、これを「魔法数」と呼んでいます。

「魔法数」が現れるのは原子核が量子力学に従うシステムであるということと、核子がスピン半整数(実際には1/2)を持つフェルミ粒子(フェルミオン)であることから来ていますが、「魔法数」が2,8,20,28,...というような数となることは自明ではありません。

ではこの「原子核の魔法数」の由来は何かというと、原子核の中ではスピン・軌道力と呼ばれる力が非常に強いということです。

スピン・軌道力は、核子のもつスピン(1/2)と核子が原子核の中で回転している軌道角運動量(L)がどのように合成されているか(L+1/2あるいはL-1/2)によって相互作用が変わるという力です。

このスピン・軌道力の影響で、原子核の中を運動する核子のエネルギー状態が左図のように分裂します。

1つの状態に納まる核子の数はフェルミ粒子の場合には限りがあるため、丁度「魔法数」のところでエネルギー準位に核子が詰まり切り、この状態が他の状態に比較してより安定になります。

このアイデアは、Maria Goeppert-Mayer と Hans Jensen が「魔法数」を理解するために導入し、その後の原子核の「殻模型」の基礎を築きました。

二人はこの功績で1963年にノーベル物理学賞を授賞しています。

ところで、この魔法数を決めるスピン・軌道力ですが、ラムダ・ハイパー核ではどうなっているのだろうかというのは当然出てくる疑問です。

従来からラムダ・ハイパー核のスピン・軌道力を調べる実験は提案・実施されており、どうやら原子核に比べると非常に小さな値となりそうだということが分かってきていましたが、その具体的な数値は明確には分かっていませんでした。

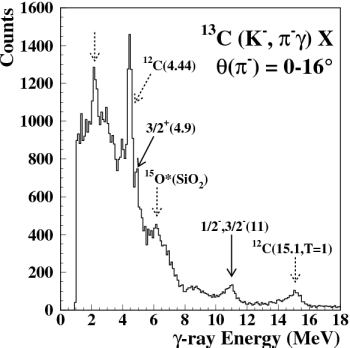

我々のグループでは、米国ブルックヘブン国立研究所のAGS加速器実験施設にて、このスピン軌道力の値を世界で初めて決定する実験に成功しました。

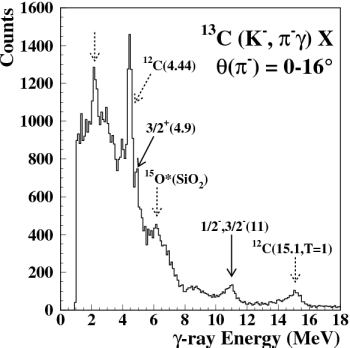

実験は 13ΛC ラムダ・ハイパー核の 1p3/2 と 1p1/2 軌道のエネルギー差を、ガンマ線核分光の技術を用いて精度良く測るというもので、このエネルギー差が 152±54 keV と決定できました。

またスピン・軌道力の符号についても、この実験で 1p3/2 軌道の方がより結合エネルギ ーが大きいことが初めて決定できました(通常の原子核の場合と符号は同じ)。

右の図はこの実験の際に得られたガンマ線のエネルギースペクトラムです。

通常の原子核のスピン・軌道力による 1p3/2 と 1p1/2 軌道のエネルギー差は約 6 MeV ですので、ラムダ・ハイパー核のスピン・軌道力は実に 1/40 の大きさしかないことになります。

ラムダ・ハイペロンと核子の相互作用をハドロン中のクォーク間の力を元にした理論モデルで記述すると、この非常に小さなスピン・軌道力の大きさがより自然に導出されるという報告もあり、大変興味深い結果です。

中性子過剰ハイパー核の生成

従来のラムダ・ハイパー核の研究では、(K-,π-) 反応や (π+,K+)反応を用いてハイパー核の生成を行なってきました。

これらの反応はハイパー核生成の効率が非常によい反面、生成できるハイパー核の種類は限られてしまうのが欠点でした。

これはビーム粒子(K- や π+)と生成される粒子(π- と K+)の電荷が同じで、このため中性子をラムダ・ハイペロンに変換する反応しか起こらないためです。

またハイパー核を生成するような実験では、標的の物質量はかなり多くなり、現実的には自然存在比の大きな同位体のみが使用可能です。

そのため、これまで実験的に生成できたのは、陽子数と中性子数の近いラムダ・ハイパー核でした。

一方、通常の原子核の研究では、陽子数と中性子数がアンバランスな原子核の研究が近年注目を集めています(中性子過剰核や陽子過剰核)。

そこで我々のグループでは、中性子過剰なラムダ・ハイパー核の生成方法の確立を目指す実験を実施しています。

従来生成されたことがないような中性子過剰ラムダ・ハイパー核を生成するには、生成反応として、ビーム粒子と生成粒子の荷電が異なる荷電交換反応を用いるのが効率的で精密な研究が可能です。

より中性子過剰なラムダ・ハイパー核を生成するためには2重荷電交換反応(Double Charge eXchange reaction, DCX reaction)が有望です。

ハイパー核生成の場合にはその候補として (K-,π+) や (π-,K+) 反応があります。

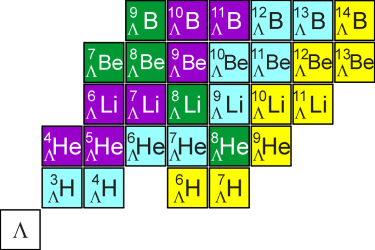

左の図は実験的に生成の可能性が高いラムダ・ハイパー核の一部を示しています。

図では横方向が中性子数、縦方向が陽子数に対応しており、右に行くほど中性子過剰なハイパー核になります。

この核図表中で、黄色で示されたハイパー核が2重荷電交換反応で生成可能な核です。

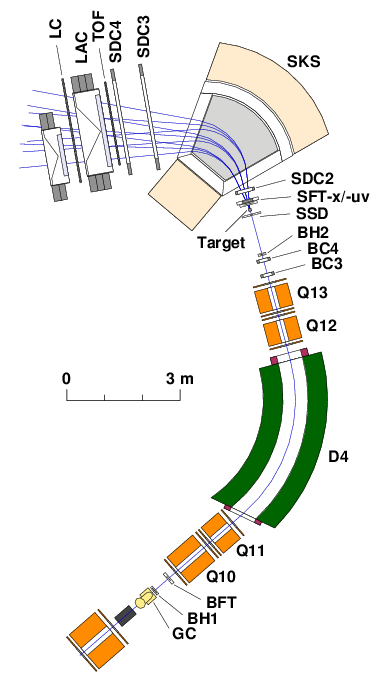

我々のグループでは、上記の反応のうち (π-,K+) 反応を用いるラムダ・ハイパー核生成実験を、茨城県東海村にある J-PARC(大強度陽子加速器施設 )の 50 GeV 陽子シンクロトロン実験施設で実施しています。

右図が実験に使用している高運動量分解能の電磁スペクトロメータの概念図です。

非常に中性子過剰なラムダ・ハイパー核として、6ΛH(陽子1、中性子4、ラムダ1)と 9ΛHe(陽子2、中性子6、ラムダ1)という核の生成を試みています。

ハイパー核中でのラムダ・シグマ混合の研究

上記の中性子過剰ラムダ・ハイパー核に関連する興味ある現象としてΛN-ΣN 混合といいう現象があります。

ここで出てくるΣ粒子はΛ粒子と同じハイペロンの仲間で、ストレンジ・ク ォークを一つ含んでいます。

この点は同じですが、Λ粒子がアイソスピン0であるのに対してΣ粒子はア イソスピン1を持ちます。

強い相互作用ではアイソスピンは保存則が成り立つ量子数と考えられているので、Λ粒子とΣ粒子は明確に区別がつきます。

ところで、ハイペロンの近くに核子がいるラムダ・ハイパー核ではこの事情が変わってきます。

核子 N がアイソスピン 1/2 を持つため、ΛN の合成アイソスピンは 1/2 となり 、ΣN の合成アイソスピンは 1/2 と 3/2 が可能となります。

従って、合成アイソスピンが 1/2 の状態は、ΛN 系でも ΣN 系でもとるこ とが出来、結果としてこの2つの状態は区別がつかなくなり、量子力学的に混合することになります。

実は、このようなアイソスピンの異なる粒子の混合は通常の原子核でも起こり得ます。

核子とよく似た量子数を持つ粒子としてΔ粒子(アイソスピン1)があります。

従って、原子核の中では NN-ΔN 混合が起こっています。

しかし、核子の質量(約940MeV/c2)とΔ粒子の質量(約1230MeV/c2)が大きく異なるため(その差は約290MeV/c2)、この混合の割合は少なくなります。

一方、ΛN-ΣN 混合の場合には、Λ粒子の質量が約1115MeV/c2、Σ粒子の質量が約1190MeV/c2 であり、その差は約75MeV/c2 となり、NN-ΔN 混合の場合に比べ格段に小さくなります。

そのため、ΛN-ΣN 混合の効果はかなり大きいく、ラムダ・ハイパー核の構 造に影響していると考えられています。

我々のグループでは、このΛN-ΣN 混合の効果が中性子過剰ラムダ・ハイパ ー核で顕著に見られる可能性があるため、中性子過剰ハイパー核の構造を詳しく調べています。

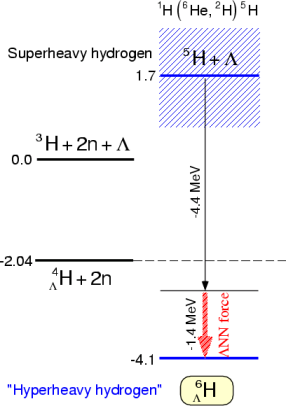

左の図は中性子過剰ラムダ・ハイパー核の一つである 6ΛH でのΛN-ΣN 混合の効果を図示したものです。

ある理論計算によると、通常のΛN 相互作用に加えて 1.4 MeV 程度の付加的な引 力的相互作用が期待されます。

もし結合エネルギーにこの程度の差があれば、実験的に検証することが可能です。

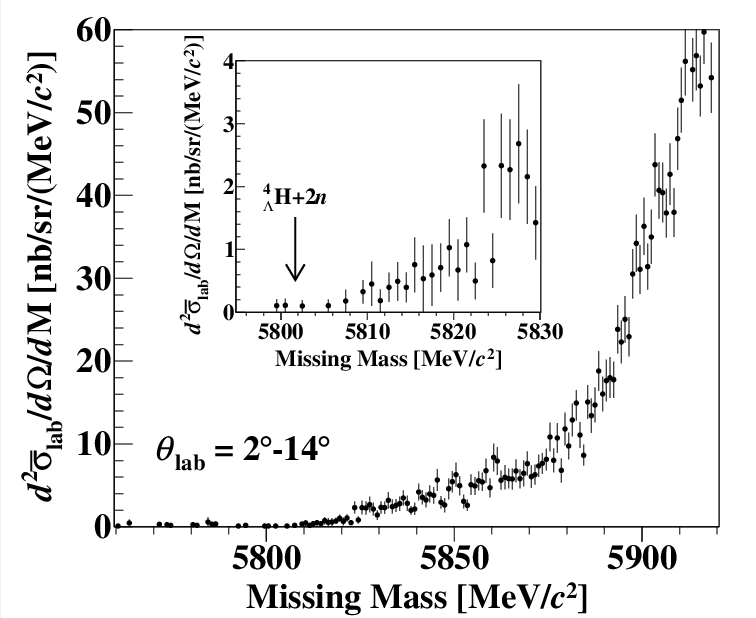

右の図は 6ΛH の探索を行った結果です。

残念ながら、4ΛH+2n に崩壊する閾値近傍には目立ったピーク構造は観測されず、強く結合した 6ΛH の兆候は発見出来ませんでした。

得られた生成断面積の上限値は予想したものより 1/10 以上小さいものでした。

この実験結果が理論的にどのように解釈できるかについての検討を現在進めています。